Impressionnante fresque historique, « Ilkya » aborde avec justesse et authenticité le Débarquement, ainsi que de multiples épisodes advenus sous l’Occupation. Ce récit direct évoque les stigmates d’un passé traumatisé, en convoquant des personnages éloquents, foudroyés par le monstre de la guerre.

Le chapitre 10 d’Ilkya traite du Montana. André Girod nous a autorisés à le publier en intégralité.

Livre I – « Demain le soleil était noir »

par André Girod – Editions Publibook

Le 11 janvier 1991 à Noxon, Montana, USA à 15h 28. La tempête de neige s’était levée la veille d’une façon inattendue, le bulletin météorologique ayant prévu des précipitations moins importantes que celles qui recouvrirent la région pendant la nuit. Dés le petit matin, la température était tombée à moins cinq degrés. A l’heure où l’aube est encore d’encre, sur les axes principaux, se mit en route une vaste armadille de chasse-neige, de camionnettes armées de lames, d’engins de couleur jaune canari poussant devant eux comme d’énormes mâchoires de dinosaures, des plaques d’acier étincelantes et munies de dents pour déblayer les voies d’accès vers les bourgades, les villages et les fermes solitaires. Le ronflement des moteurs, le crissement des roues, autour desquelles avaient été attachées des chaînes, dans la poudreuse, le raclement du métal sur le goudron ou les graviers des bas-côtés, avaient maintenu la faune des forêts en alerte toute la nuit. Les yeux des bêtes sauvages apeurées par le vacarme humain observaient, du fond des sous-bois, les antennes de lumière qui perçaient les ténèbres comme d’immenses hallebardes de feu et tourmentaient les futaies par leurs croisements silencieux continus. Des congères plus hautes que des maisons barraient les chemins de traverse et coupaient du monde extérieur les habitations isolées, parsemées au hasard, des cultivateurs et des éleveurs dans l’étendue infinie de la vallée. Vers la fin de la matinée, après un travail acharné et une résolution digne des premiers pionniers, les routes avaient été, en grande partie, dégagées et une circulation timide, uniquement avec des véhicules spéciaux équipés de chaînes ou de pneus à clous, traçait sur la neige sale et tassée des sillons aux arabesques surprenantes. La départementale 200 qui traversait l’Etat du Montana de part en part ressemblait à une tranchée taillée dans du sable fin et blanc.

Le 11 janvier 1991 à Noxon, Montana, USA à 15h 28. La tempête de neige s’était levée la veille d’une façon inattendue, le bulletin météorologique ayant prévu des précipitations moins importantes que celles qui recouvrirent la région pendant la nuit. Dés le petit matin, la température était tombée à moins cinq degrés. A l’heure où l’aube est encore d’encre, sur les axes principaux, se mit en route une vaste armadille de chasse-neige, de camionnettes armées de lames, d’engins de couleur jaune canari poussant devant eux comme d’énormes mâchoires de dinosaures, des plaques d’acier étincelantes et munies de dents pour déblayer les voies d’accès vers les bourgades, les villages et les fermes solitaires. Le ronflement des moteurs, le crissement des roues, autour desquelles avaient été attachées des chaînes, dans la poudreuse, le raclement du métal sur le goudron ou les graviers des bas-côtés, avaient maintenu la faune des forêts en alerte toute la nuit. Les yeux des bêtes sauvages apeurées par le vacarme humain observaient, du fond des sous-bois, les antennes de lumière qui perçaient les ténèbres comme d’immenses hallebardes de feu et tourmentaient les futaies par leurs croisements silencieux continus. Des congères plus hautes que des maisons barraient les chemins de traverse et coupaient du monde extérieur les habitations isolées, parsemées au hasard, des cultivateurs et des éleveurs dans l’étendue infinie de la vallée. Vers la fin de la matinée, après un travail acharné et une résolution digne des premiers pionniers, les routes avaient été, en grande partie, dégagées et une circulation timide, uniquement avec des véhicules spéciaux équipés de chaînes ou de pneus à clous, traçait sur la neige sale et tassée des sillons aux arabesques surprenantes. La départementale 200 qui traversait l’Etat du Montana de part en part ressemblait à une tranchée taillée dans du sable fin et blanc.

Les bords des parois creusées par les engins se resserraient dans les passages difficiles et ralentissaient les automobiles qui s’étaient aventurées sur la chaussée. Située à proximité de la route 200 et à cheval sur la rivière Clark Fork, Noxon est une bourgade de quelque trois cents âmes, vivotant de l’agriculture en déclin et du commerce des épicéas. Endormie la plus grande partie de l’hiver, elle s’anime à la fin du printemps, visitée par les touristes et vacanciers en mal d’exotisme qui la traversent avant de se ruer vers les parcs nationaux bordant les confins du Canada. Démarcation entre les deux pays tirée au cordeau par les premiers blancs européens qui voyaient en cette terre inexplorée et aux dimensions surhumaines, l’occasion de simplifier les contours de cette nouvelle république et d’éviter ainsi l’aporie des charcutages territoriaux qui, sur le vieux continent, avait souvent servi de causes de litige et d’excuses à guerroyer: les frontières tarabiscotées et mesquines, nées de la folie d’un souverain, de l’alliance d’un mariage où dans la corbeille de la princesse étaient déposés fiefs et sujets comme si les hommes, femmes et enfants qui peuplaient cette région n’étaient que de la simple quincaillerie que les rois s’échangeaient entre eux pour calmer les enjeux, entités ethniques divisées sur le simple décret d’un tyran sanguinaire, genre « un décret, un duché » comme celui du Grand-Duché de Berg octroyé par un impérial impératif de Napoléon pour apprivoiser la furie de sa satanique sœur Maria Nunziata, francisée en Caroline, l’épouse voleuse et volage de Murat ou « un décret, un bûcher » si souvent invoqué pour brûler les hérétiques. Tout découpage prêtait alors irrémédiablement à disputes et à conflits sanglants. Par contre sur cette terre inexploitée, sur mille, deux mille, trois mille kilomètres, en suivant un parallèle imaginaire, un vecteur droit reliait la côte ouest du pacifique à la région des grands lacs. Le territoire, au fur et à mesure de son exploration et de sa confiscation sur la nature et les indiens, était divisé en secteurs d’influence qui devinrent par la suite des états autonomes mais restant sous la tutelle fédérale.

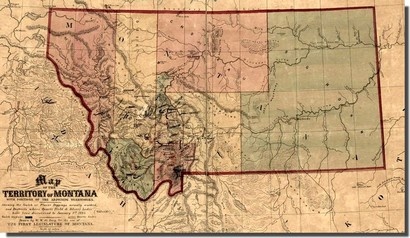

C’est ainsi que la bordure Est de l’état du Montana qui le divise des Dakotas du Nord et du sud est un trait vertical nord/sud de quelque quatre cents kilomètres de long. A l’extrémité de ce tracé, quasiment en un angle de 90 degrés, les géomètres de l’époque ont opéré un quart de tour sur leurs talons et sont repartis aussi sec vers l’ouest pour griffer une rayure parallèle à la frontière du Canada sur une distance de plus de huit cents kilomètres. La partie orientale de l’état du Montana est donc un véritable rectangle on ne peut plus net. Cette lutte immuable entre l’ordre et l’imaginaire, le classique et le cubisme, la croix et le chêne, la cité et la forêt, le luth vénitien et la sacqueboute germanique restera le fardeau de l’humanité séparant d’un côté les rigoristes et de l’autre les libertaires sinon les libertins. Conflit perpétuel entre la raison et le cœur, la logique et l’âme. Même un puissant monarque se croit le devoir d’intervenir pour dévier vers un agencement fort géométrique donc proche de la perfection, l’instrument de communication la plus courante : l’écriture. Notre Roi-Soleil, imbu du succès de son palais et de ses jardins, ordonna par l’intermédiaire de l’Académie des Sciences de tordre le cou à l’anarchie des lettres utilisées dans l’imprimerie. De la « De Divina Proportione » gravée par Pacioli basée sur les mesures du corps humain à la façon de Leonardo di Vinci, à la « lettera antiqua » d’Aldo Manuce à Venise au XVIe siècle, sans oublier l’écriture caroline aux minuscules plus fines que les onciales de la fin du IXe siècle, les calligraphies fantaisistes des moines copistes, les enluminures délirantes des chartreux, les multiples hiéroglyphes, le cunéiforme de Perse, le romain, le grec, l’arabe, l’hébreu, le chinois, l’expression écrite avait subi des extravagances qui empêchèrent les hommes de transmettre leurs connaissances à d’autres cultures et même à leur propre descendance. Il fallait à tout prix mettre fin à ce charivari calligraphique. Ainsi en 1692, la mission fut-elle confiée à l’Abbé Jaugeon de s’efforcer de tracer les lettres les plus esthétiques qui fussent selon le canon de rigueur à l’époque. Dans un quadrillage (terme usité en Algérie pour mater la population berbère pendant une récente opération de police ) il interna l’alphabet comme on le faisait des pauvres et des fous. Dans un parfait carré, d’où l’idée de créer des états à l’image de cette case, il dessina chaque voyelle et consonne. Les mathématiques primèrent. Le caractère « Grandjean » du nom d’un graveur s’imposa à l’Imprimerie Nationale. L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert a fui les caprices du dilettante pour s’emparer de la clarté du nouvel esprit. La jeune république américaine voulut rattacher l’application topographique à son idéal typographique. Mais toute figure géométrique finit par lasser le mathématicien le plus ardent et il arriva que l’arpenteur, membre du « Corps of topographical Engineers » fondé en 1838, engagé soit par John Charles Fremont, le dandy de la cartographie, soit par l’émigrant français Joseph N. Nicollet, soit par le grognon et abusif Georg Carl Ludwig Preuss et chargé du contour, pris d’une bizarrerie soudaine, un coup de blues, lâcha règle et cordeau pour partir au petit bonheur la chance par monts et par vaux. A l’époque, tout cadastre se repérait à dos de cheval, entreprise périlleuse et pénible comme le relate l’exécrable Preuss, le 6 juin 1842 dans son journal : « C’est mon premier jour à cheval. Heureusement que j’ai un cheval docile. Néanmoins l’effort inhabituel m’a laissé fort courbaturé. » Dés lors, on est prêt à parier que l’âpreté et la monotonie du trajet ont finalement mené le cavalier à se fatiguer et à somnoler sur sa monture. Faute d’être tenue d’une poigne ferme, la bête a vagabondé alors au gré de son humeur, évité une pente ardue, puis longé un cours d’eau frais et agréable, coupé par un bois ombragé, traversé un gué moins tumultueux que les autres. La bride sur le cou, elle a retrouvé une liberté de mustang guidé par son seul instinct. Mais à la traversée de la rivière Clark Fork, le cheval a dû asperger son maître qui, réveillé en sursaut, s’est aperçu de sa négligence. Furieux de s’être laissé berner par sa torpeur, d’un coup d’éperon violemment enfoncé dans le poitrail de l’animal, il a redressé le chemin et est parti au grand galop vers le nord rejoindre la borne du Canada.

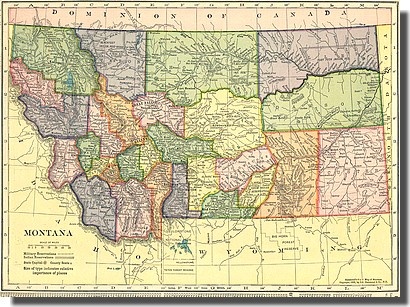

C’est ainsi que la bordure Est de l’état du Montana qui le divise des Dakotas du Nord et du sud est un trait vertical nord/sud de quelque quatre cents kilomètres de long. A l’extrémité de ce tracé, quasiment en un angle de 90 degrés, les géomètres de l’époque ont opéré un quart de tour sur leurs talons et sont repartis aussi sec vers l’ouest pour griffer une rayure parallèle à la frontière du Canada sur une distance de plus de huit cents kilomètres. La partie orientale de l’état du Montana est donc un véritable rectangle on ne peut plus net. Cette lutte immuable entre l’ordre et l’imaginaire, le classique et le cubisme, la croix et le chêne, la cité et la forêt, le luth vénitien et la sacqueboute germanique restera le fardeau de l’humanité séparant d’un côté les rigoristes et de l’autre les libertaires sinon les libertins. Conflit perpétuel entre la raison et le cœur, la logique et l’âme. Même un puissant monarque se croit le devoir d’intervenir pour dévier vers un agencement fort géométrique donc proche de la perfection, l’instrument de communication la plus courante : l’écriture. Notre Roi-Soleil, imbu du succès de son palais et de ses jardins, ordonna par l’intermédiaire de l’Académie des Sciences de tordre le cou à l’anarchie des lettres utilisées dans l’imprimerie. De la « De Divina Proportione » gravée par Pacioli basée sur les mesures du corps humain à la façon de Leonardo di Vinci, à la « lettera antiqua » d’Aldo Manuce à Venise au XVIe siècle, sans oublier l’écriture caroline aux minuscules plus fines que les onciales de la fin du IXe siècle, les calligraphies fantaisistes des moines copistes, les enluminures délirantes des chartreux, les multiples hiéroglyphes, le cunéiforme de Perse, le romain, le grec, l’arabe, l’hébreu, le chinois, l’expression écrite avait subi des extravagances qui empêchèrent les hommes de transmettre leurs connaissances à d’autres cultures et même à leur propre descendance. Il fallait à tout prix mettre fin à ce charivari calligraphique. Ainsi en 1692, la mission fut-elle confiée à l’Abbé Jaugeon de s’efforcer de tracer les lettres les plus esthétiques qui fussent selon le canon de rigueur à l’époque. Dans un quadrillage (terme usité en Algérie pour mater la population berbère pendant une récente opération de police ) il interna l’alphabet comme on le faisait des pauvres et des fous. Dans un parfait carré, d’où l’idée de créer des états à l’image de cette case, il dessina chaque voyelle et consonne. Les mathématiques primèrent. Le caractère « Grandjean » du nom d’un graveur s’imposa à l’Imprimerie Nationale. L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert a fui les caprices du dilettante pour s’emparer de la clarté du nouvel esprit. La jeune république américaine voulut rattacher l’application topographique à son idéal typographique. Mais toute figure géométrique finit par lasser le mathématicien le plus ardent et il arriva que l’arpenteur, membre du « Corps of topographical Engineers » fondé en 1838, engagé soit par John Charles Fremont, le dandy de la cartographie, soit par l’émigrant français Joseph N. Nicollet, soit par le grognon et abusif Georg Carl Ludwig Preuss et chargé du contour, pris d’une bizarrerie soudaine, un coup de blues, lâcha règle et cordeau pour partir au petit bonheur la chance par monts et par vaux. A l’époque, tout cadastre se repérait à dos de cheval, entreprise périlleuse et pénible comme le relate l’exécrable Preuss, le 6 juin 1842 dans son journal : « C’est mon premier jour à cheval. Heureusement que j’ai un cheval docile. Néanmoins l’effort inhabituel m’a laissé fort courbaturé. » Dés lors, on est prêt à parier que l’âpreté et la monotonie du trajet ont finalement mené le cavalier à se fatiguer et à somnoler sur sa monture. Faute d’être tenue d’une poigne ferme, la bête a vagabondé alors au gré de son humeur, évité une pente ardue, puis longé un cours d’eau frais et agréable, coupé par un bois ombragé, traversé un gué moins tumultueux que les autres. La bride sur le cou, elle a retrouvé une liberté de mustang guidé par son seul instinct. Mais à la traversée de la rivière Clark Fork, le cheval a dû asperger son maître qui, réveillé en sursaut, s’est aperçu de sa négligence. Furieux de s’être laissé berner par sa torpeur, d’un coup d’éperon violemment enfoncé dans le poitrail de l’animal, il a redressé le chemin et est parti au grand galop vers le nord rejoindre la borne du Canada. Dernière tentative de poursuivre la concision du relevé. Alors la frontière louvoie, musarde vers l’ouest, revient sur ses pas, remonte d’une manière farfelue vers le nord car il faut boucler l’entité politique, bifurque dans une vallée enchanteresse, saute à nouveau par-dessus une série de pics enneigés. La silhouette du Montana traduit l’état d’esprit des habitants. La façade Est, celle qui affronte la partie industrielle du pays, celle qui est tournée vers Washington DC, est à l’image de la capitale fédérale: planification ascétique, classique, dessinée par l’architecte français L’Enfant, héritier de la pensée cartésienne de l’Ancien Régime, digne des jardins de Versailles, alliant perspectives rectilignes s’étirant comme à l’infini et volumes agréables à l’œil. Colbert avait établi de l’ordre dans le chaos de la nature comme il l’avait fait de l’économie en la préméditant. La grande ordonnance de 1669 qui comptait cinq cents articles, cent pages, devint le code incontournable des frondaisons de France. Ce mal persistant français, tout museler, tout faire pénétrer de force dans des alvéoles, avait trouvé son chef d’orchestre ! Alors à coups de hache, le fouet du maître des forêts royales, chênes volonia, hêtres absolument nécessaires à la construction des navires, châtaigniers pour fournir la farine du pauvre, obtinrent leurs lettres de noblesse et dans la classification sélective officielle et administrative, devinrent les seigneurs des bois et les arbres bons à rien comme les saules, les bouleaux, racaille des futaies furent relégués dans les bas-fond de la nature, les bords des ruisseaux et les garrigues. Déjà du temps d’Henri II de Valois – la maladie de la centralisation s’étant transmise depuis des générations- le long des routes, telles des sentinelles, prêtes à se prosterner au passage des carrosses dorés, Philibert de l’Orme avait ordonné aux paysans de planter des arbres. En conséquence, la bordure Est du Montana, c’est la facette cour d’apparat, salle de réception, la Galerie des Glaces, pompe et munificence. Elle engendre hiérarchie, confiance, servitude, rectitude, obéissance totémique, acceptation de la force morale de la théosophie centrale du pays. C’est un territoire qui, comme tous les états de la Fédération, devait se peupler de « Homo Normalis », l’homme contemporain de Wilhelm Reich, prêt à troquer sa liberté et son extase pour la sécurité d’être « bien adapté ». « L’homo normalis, écrira-t-il, se défend contre toute perception de ses fonctions fondamentales orgonotiques par une cuirasse rigide; chez le schizophrène, la cuirasse s’est pratiquement effondrée… » Mais la dissidence naturelle de l’homme libre sembla se liguer contre cette vile attitude d’assujettissement puisqu’au contraire de la paroi Est, la travée ouest contorsionnée, sans cohésion, tourmentée comme une nuit blanche trahit une mentalité rebelle, indépendante, prête à violer le sacré, à se nourrir de profane, à se souiller de l’impie, « Miss Braucht », acte sacrilège où s’allient paganisme, abus, violence et autonomie presque sauvage susceptible de venir constamment jeter la confusion parmi les courtisans cocufiés et statufiés dans la cour d’honneur. Les troncs rugueux y sont dantesques, tordus sous la tempête, fendus avec l’âge, déracinés dans la neige, tourmentés par l’idée du Waldsterben, la destruction de la forêt. Arminius et ses bardes, Kiefer et ses pinceaux, Thoreau et ses rêves, Klopstock et ses druides, Robin Hood et ses rétifs, tous en lutte contre le pabulum bourgeois y auraient aisément trouvé refuge. C’est le profil jardin mal entretenu, dévoré par les mauvaises herbes qui ne peuvent se hérisser que de graines toxiques. De la capitale, on ne le voit pas car il est dissimulé par le décor carton pâte bien agencé de la bordure Est. Dans cet enchevêtrement de pics élancés, étincelant de neige poudreuse, de vallées profondes et sombres, taillées dans le granit par des poussées de fièvre glaciaire que des pelisses de sapins noirs rendent encore plus mystiques, de goulets étroits et lugubres où chahutent des eaux froides et de pentes raides qui se noient dans des brumes intenses, le pionnier a toujours frissonné le soir malgré un feu du diable. Le cri des bêtes, réverbéré par les flancs dénudés des montagnes, en a terrorisé plus d’un. Pressé alors de fuir un endroit que l’on disait peu recommandable, il achevait de franchir les derniers contreforts des Rocheuses pour tenter sa chance plus au sud vers la Californie. Au cœur de cette contrée torturée par la nature, l’homme hésita longtemps à s’installer. D’abord l’indien s’y aventura mais bien plus tard que dans les plaines herbeuses, riches en gibier. Chasseur suivant les troupeaux de buffles qui parcouraient les grandes plaines de l’est, il aborda les montagnes avec prudence et respect. Ce fut la tribu des « Blackfeet », les pieds-noirs, aux moeurs belliqueuses. Ils s’imposèrent dans la région et firent la guerre à ceux qui osaient prendre pied sur leur territoire. Farouchement indépendants, ils maintinrent leur emprise sur ce vaste domaine pendant de longues périodes. La tribu des « gros-ventres » réussit à s’y implanter et à s’allier avec les Blackfeet. Mais, après l’expédition de Lewis et Clark, dés la vente de la Louisiane par Napoléon pour seize millions de dollars à la jeune nation américaine, faisant ainsi un implacable bras d’honneur à son ennemi juré, l’Angleterre, et gonflant par là même ses caisses toujours à sec, l’ouest s’ouvrit de toutes parts aux aventuriers qu’hallucinaient ces terres immenses et ces richesses pas encore découvertes. Des hordes d’européens, tels des farouches Chérusques partant à la conquête de l’Europe décatie, plus crapuleux les uns que les autres, rebuts de la société du vieux continent, déferlèrent sur les terrains de chasse des indiens, les repoussant vers des régions ingrates qui se transformèrent en des camps d’internement presque des camps de concentration où le blanc s’efforça par des contraintes sévères, des humiliations pernicieuses à briser l’esprit libre de l’indien. Puis aucune des fières et courageuses tribus n’échappa à l’exil forcé. Les Pequots, les Mohicans jusqu’au dernier, les Pokanokets, les Delawares et les plus connus, les Sioux, les Apaches, les Commanches, les Cherokees, harcelés de toutes parts, durent céder leurs terres pour des bijoux de pacotille et simplement fuir devant les massacres. Confisquer un territoire consiste à terroriser les occupants quelque que soit la latitude. Des tueurs de légende naquirent des adeptes de Germanicus, neveu de l’Empereur Tibère, qui criait à ses barbares velus : « Seule l’extermination de la race mettra un terme à la guerre ! » (Tacite, Annales). A la tête de l’armée américaine, des assassins en uniforme se chargèrent d’étendre les nouvelles frontières jusqu’à l’infini par des atrocités sans égales dans ce pays sauvage. Le colonel Chivington, avec les « Hundred Dazers », troisième régiment du Colorado, constitué à moitié de voyous, de criminels recrutés dans les saloons de Denver, le 29 novembre 1864, cerna puis attaqua le camp de Black Kettle, le chef sage et pacifique des Cheyennes. Chivington avait ordonné comme tout bon commandant, de ne pas faire de quartiers. S’ensuivit une boucherie inimaginable, les militaires trucidant hommes, femmes et enfants sans distinction. L’interprète John Smith raconte dans ses mémoires : « Les soldats les scalpèrent et leur défoncèrent le crâne ; avec leurs couteaux, ils ouvraient le ventre des femmes enceintes, en sortaient les enfants, leur éclataient la tête avec leurs fusils, leur faisaient sortir la cervelle et les mutilaient de toutes les façons possibles.» Parmi les morts, les deux tiers de femmes ! La nouvelle du massacre de Sand Creek suffit à soumettre les autres peuplades. Comme il est facile de terrasser la volonté d’une ethnie ! Suffit de sanglantes représailles surtout sur des femmes et des enfants ! Leçon que chaque conquérant retient pour sa gouverne personnelle! Le défilé des «Hundred Dazers», surnommés après leur prouesse, les « blood thirsters », buveurs de sang, brandissant les scalps, impressionna et rassura les colons. Ils pouvaient poursuivre leur marche vers l’ouest. Et l’inexorable appropriation de la lande réduisait les domaines de chasse et les espaces de vie des Indiens à quelques misérables arpents ingrats. Certains chefs prestigieux comme Sitting Bull les haranguait de résister : « Vous êtes des imbéciles, clamait-il à ceux qui se soumettaient et partaient vers les réserves du sud, d’accepter l’esclavage en échange d’un morceau de lard, de quelques biscuits, d’un peu de sucre et de café ! » N’était-ce pas ou plutôt n’est-ce pas encore le splendide moyen de confiner le vulgum pecus, devenu canaille aux yeux des podestats, dans des zones de surveillance ? En vain ! Les traités imposés par la ruse ou par la force les obligeaient à s’éloigner des terres de leurs ancêtres. Alors se formaient de lamentables colonnes de réfugiés. Une jeune recrue écrivit dans son journal : « Sous une pluie fine et froide, un matin d’octobre, je les vis, entassés comme du bétail, comme des moutons, dans six cent quarante charrettes, partir vers l’ouest. Quand le clairon sonna et que le convoi s’ébranla, beaucoup d’enfants dirent adieu de la main aux montagnes de leur pays. » Par chariots bâchés, par wagons plombés, par vaisseaux aux cales cadenassées ou simplement à pied, le triomphateur trouvera le transport adéquat pour chasser le faible et libérer le champ de ses ambitions.

Dernière tentative de poursuivre la concision du relevé. Alors la frontière louvoie, musarde vers l’ouest, revient sur ses pas, remonte d’une manière farfelue vers le nord car il faut boucler l’entité politique, bifurque dans une vallée enchanteresse, saute à nouveau par-dessus une série de pics enneigés. La silhouette du Montana traduit l’état d’esprit des habitants. La façade Est, celle qui affronte la partie industrielle du pays, celle qui est tournée vers Washington DC, est à l’image de la capitale fédérale: planification ascétique, classique, dessinée par l’architecte français L’Enfant, héritier de la pensée cartésienne de l’Ancien Régime, digne des jardins de Versailles, alliant perspectives rectilignes s’étirant comme à l’infini et volumes agréables à l’œil. Colbert avait établi de l’ordre dans le chaos de la nature comme il l’avait fait de l’économie en la préméditant. La grande ordonnance de 1669 qui comptait cinq cents articles, cent pages, devint le code incontournable des frondaisons de France. Ce mal persistant français, tout museler, tout faire pénétrer de force dans des alvéoles, avait trouvé son chef d’orchestre ! Alors à coups de hache, le fouet du maître des forêts royales, chênes volonia, hêtres absolument nécessaires à la construction des navires, châtaigniers pour fournir la farine du pauvre, obtinrent leurs lettres de noblesse et dans la classification sélective officielle et administrative, devinrent les seigneurs des bois et les arbres bons à rien comme les saules, les bouleaux, racaille des futaies furent relégués dans les bas-fond de la nature, les bords des ruisseaux et les garrigues. Déjà du temps d’Henri II de Valois – la maladie de la centralisation s’étant transmise depuis des générations- le long des routes, telles des sentinelles, prêtes à se prosterner au passage des carrosses dorés, Philibert de l’Orme avait ordonné aux paysans de planter des arbres. En conséquence, la bordure Est du Montana, c’est la facette cour d’apparat, salle de réception, la Galerie des Glaces, pompe et munificence. Elle engendre hiérarchie, confiance, servitude, rectitude, obéissance totémique, acceptation de la force morale de la théosophie centrale du pays. C’est un territoire qui, comme tous les états de la Fédération, devait se peupler de « Homo Normalis », l’homme contemporain de Wilhelm Reich, prêt à troquer sa liberté et son extase pour la sécurité d’être « bien adapté ». « L’homo normalis, écrira-t-il, se défend contre toute perception de ses fonctions fondamentales orgonotiques par une cuirasse rigide; chez le schizophrène, la cuirasse s’est pratiquement effondrée… » Mais la dissidence naturelle de l’homme libre sembla se liguer contre cette vile attitude d’assujettissement puisqu’au contraire de la paroi Est, la travée ouest contorsionnée, sans cohésion, tourmentée comme une nuit blanche trahit une mentalité rebelle, indépendante, prête à violer le sacré, à se nourrir de profane, à se souiller de l’impie, « Miss Braucht », acte sacrilège où s’allient paganisme, abus, violence et autonomie presque sauvage susceptible de venir constamment jeter la confusion parmi les courtisans cocufiés et statufiés dans la cour d’honneur. Les troncs rugueux y sont dantesques, tordus sous la tempête, fendus avec l’âge, déracinés dans la neige, tourmentés par l’idée du Waldsterben, la destruction de la forêt. Arminius et ses bardes, Kiefer et ses pinceaux, Thoreau et ses rêves, Klopstock et ses druides, Robin Hood et ses rétifs, tous en lutte contre le pabulum bourgeois y auraient aisément trouvé refuge. C’est le profil jardin mal entretenu, dévoré par les mauvaises herbes qui ne peuvent se hérisser que de graines toxiques. De la capitale, on ne le voit pas car il est dissimulé par le décor carton pâte bien agencé de la bordure Est. Dans cet enchevêtrement de pics élancés, étincelant de neige poudreuse, de vallées profondes et sombres, taillées dans le granit par des poussées de fièvre glaciaire que des pelisses de sapins noirs rendent encore plus mystiques, de goulets étroits et lugubres où chahutent des eaux froides et de pentes raides qui se noient dans des brumes intenses, le pionnier a toujours frissonné le soir malgré un feu du diable. Le cri des bêtes, réverbéré par les flancs dénudés des montagnes, en a terrorisé plus d’un. Pressé alors de fuir un endroit que l’on disait peu recommandable, il achevait de franchir les derniers contreforts des Rocheuses pour tenter sa chance plus au sud vers la Californie. Au cœur de cette contrée torturée par la nature, l’homme hésita longtemps à s’installer. D’abord l’indien s’y aventura mais bien plus tard que dans les plaines herbeuses, riches en gibier. Chasseur suivant les troupeaux de buffles qui parcouraient les grandes plaines de l’est, il aborda les montagnes avec prudence et respect. Ce fut la tribu des « Blackfeet », les pieds-noirs, aux moeurs belliqueuses. Ils s’imposèrent dans la région et firent la guerre à ceux qui osaient prendre pied sur leur territoire. Farouchement indépendants, ils maintinrent leur emprise sur ce vaste domaine pendant de longues périodes. La tribu des « gros-ventres » réussit à s’y implanter et à s’allier avec les Blackfeet. Mais, après l’expédition de Lewis et Clark, dés la vente de la Louisiane par Napoléon pour seize millions de dollars à la jeune nation américaine, faisant ainsi un implacable bras d’honneur à son ennemi juré, l’Angleterre, et gonflant par là même ses caisses toujours à sec, l’ouest s’ouvrit de toutes parts aux aventuriers qu’hallucinaient ces terres immenses et ces richesses pas encore découvertes. Des hordes d’européens, tels des farouches Chérusques partant à la conquête de l’Europe décatie, plus crapuleux les uns que les autres, rebuts de la société du vieux continent, déferlèrent sur les terrains de chasse des indiens, les repoussant vers des régions ingrates qui se transformèrent en des camps d’internement presque des camps de concentration où le blanc s’efforça par des contraintes sévères, des humiliations pernicieuses à briser l’esprit libre de l’indien. Puis aucune des fières et courageuses tribus n’échappa à l’exil forcé. Les Pequots, les Mohicans jusqu’au dernier, les Pokanokets, les Delawares et les plus connus, les Sioux, les Apaches, les Commanches, les Cherokees, harcelés de toutes parts, durent céder leurs terres pour des bijoux de pacotille et simplement fuir devant les massacres. Confisquer un territoire consiste à terroriser les occupants quelque que soit la latitude. Des tueurs de légende naquirent des adeptes de Germanicus, neveu de l’Empereur Tibère, qui criait à ses barbares velus : « Seule l’extermination de la race mettra un terme à la guerre ! » (Tacite, Annales). A la tête de l’armée américaine, des assassins en uniforme se chargèrent d’étendre les nouvelles frontières jusqu’à l’infini par des atrocités sans égales dans ce pays sauvage. Le colonel Chivington, avec les « Hundred Dazers », troisième régiment du Colorado, constitué à moitié de voyous, de criminels recrutés dans les saloons de Denver, le 29 novembre 1864, cerna puis attaqua le camp de Black Kettle, le chef sage et pacifique des Cheyennes. Chivington avait ordonné comme tout bon commandant, de ne pas faire de quartiers. S’ensuivit une boucherie inimaginable, les militaires trucidant hommes, femmes et enfants sans distinction. L’interprète John Smith raconte dans ses mémoires : « Les soldats les scalpèrent et leur défoncèrent le crâne ; avec leurs couteaux, ils ouvraient le ventre des femmes enceintes, en sortaient les enfants, leur éclataient la tête avec leurs fusils, leur faisaient sortir la cervelle et les mutilaient de toutes les façons possibles.» Parmi les morts, les deux tiers de femmes ! La nouvelle du massacre de Sand Creek suffit à soumettre les autres peuplades. Comme il est facile de terrasser la volonté d’une ethnie ! Suffit de sanglantes représailles surtout sur des femmes et des enfants ! Leçon que chaque conquérant retient pour sa gouverne personnelle! Le défilé des «Hundred Dazers», surnommés après leur prouesse, les « blood thirsters », buveurs de sang, brandissant les scalps, impressionna et rassura les colons. Ils pouvaient poursuivre leur marche vers l’ouest. Et l’inexorable appropriation de la lande réduisait les domaines de chasse et les espaces de vie des Indiens à quelques misérables arpents ingrats. Certains chefs prestigieux comme Sitting Bull les haranguait de résister : « Vous êtes des imbéciles, clamait-il à ceux qui se soumettaient et partaient vers les réserves du sud, d’accepter l’esclavage en échange d’un morceau de lard, de quelques biscuits, d’un peu de sucre et de café ! » N’était-ce pas ou plutôt n’est-ce pas encore le splendide moyen de confiner le vulgum pecus, devenu canaille aux yeux des podestats, dans des zones de surveillance ? En vain ! Les traités imposés par la ruse ou par la force les obligeaient à s’éloigner des terres de leurs ancêtres. Alors se formaient de lamentables colonnes de réfugiés. Une jeune recrue écrivit dans son journal : « Sous une pluie fine et froide, un matin d’octobre, je les vis, entassés comme du bétail, comme des moutons, dans six cent quarante charrettes, partir vers l’ouest. Quand le clairon sonna et que le convoi s’ébranla, beaucoup d’enfants dirent adieu de la main aux montagnes de leur pays. » Par chariots bâchés, par wagons plombés, par vaisseaux aux cales cadenassées ou simplement à pied, le triomphateur trouvera le transport adéquat pour chasser le faible et libérer le champ de ses ambitions. Le « Trail of tears », le chemin des larmes, ne cessera de se dessiner jusqu’à l’horizon toujours aussi éloigné de l’Histoire. Enfin l’alcool et de chiches pitances distribuées de Washington pour les parquer sur leurs réserves finirent par terrasser ces êtres fougueux. Mais ce ne fut pas sans une résistance héroïque de l’homme de la plaine. Il défendit unguibus et rostro le sol « créé à l’aide du soleil et qui devrait rester comme tel… » selon le cri du chef Joseph, du clan des « Nez-Percés ». Il poursuivit, dans son monologue aux éléments de la terre, puisque le blanc refusait de l’écouter que « le pays était fait sans lignes de démarcation et que ce n’était pas le rôle de l’homme de le diviser ». Prophétiquement il terminait : « La terre et moi ne formons qu’un esprit …Je réclame le droit de vivre sur ma terre et vous accorde le privilège de vivre sur la vôtre! ». Avec la vaillance des hommes épris de liberté qui n’ont pas peur de mourir, les tribus indiennes se rassemblèrent pour faire front commun contre l’envahisseur européen. Chef Joseph lui-même mena ses braves à la bataille contre l’armée du général Nelson A. Miles et après quatre jours de violents combats à Bears Paw, les Nez-Percés se rendirent et furent déportés à plus de deux mille kilomètres de leur sanctuaire, dans l’Etat de l’Oklahoma. Chief Joseph lança, avant d’être vaincu, ces mots pathétiques : » Ecoutez-moi, mes chefs, je suis fatigué. Mon cœur est malade et triste! De l’endroit où se lève le soleil, je ne veux plus me battre! » Et il mourut le cœur brisé. Pourtant ce fut dans l’état du Montana que le blanc souffrit sa plus grande infamie face aux indiens. Après la découverte de filons d’or dans les collines, survint la ruée de milliers de mineurs. Sans respect pour le traité de Laramie qui garantissait à la tribu Sioux le privilège d’être les seuls hommes à occuper le vaste territoire des Badlands qui couvrait le Dakota du Nord et la partie Est du Montana, ils s’élancèrent dans leurs carioles couvertes vers les montagnes mythiques. Devant le danger, les tribus Sioux et Cheyenne s’allièrent. En juin 1876, les vestes bleues du septième régiment de cavalerie furent placées sous les ordres du lieutenant-colonel Georges Armstrong Custer, le Murat yankee de la Grande Armée américaine partie à la conquête de l’Ouest comme Joachim mena l’exploit vers l’Est, tous deux grands cavaliers intrépides, aimant les tenues extravagantes. Le héros livresque et ses soudards affrontèrent les guerriers indiens près de la rivière Little Big Horn. Le carnage fut effroyable: les soldats yankees devant la furie des attaques perdirent la tête. Il s’en suivit une situation de panique où de nombreux militaires préférèrent se suicider plutôt que de tomber vivants entre les mains de l’ennemi. Tous périrent y compris Custer. Les femmes et les enfants sioux et cheyennes parcoururent le champ de bataille, détroussant les cadavres et les mutilant pour les empêcher de ressusciter afin de les combattre à nouveau. Ils scalpèrent les têtes pour rapporter au camp les preuves de leur victoire. Custer garda sa magnifique chevelure blonde mais on lui creva les tympans pour lui interdire d’entendre dans sa vie suivante. Dernière bataille, dernière victoire. L’indien fut alors soumis, devant le nombre et la puissance de feu du blanc. L’hégémonie de l’européen exilé devint totale sur ce continent. L’Américain, vainqueur, avait reçu ses lettres de noblesse et acquis le droit indubitable de dominer. Même après un siècle d’intégration dans la fédération, un vent de liberté et de rébellion souffle toujours dans la région.

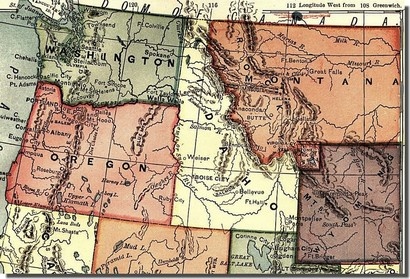

Le « Trail of tears », le chemin des larmes, ne cessera de se dessiner jusqu’à l’horizon toujours aussi éloigné de l’Histoire. Enfin l’alcool et de chiches pitances distribuées de Washington pour les parquer sur leurs réserves finirent par terrasser ces êtres fougueux. Mais ce ne fut pas sans une résistance héroïque de l’homme de la plaine. Il défendit unguibus et rostro le sol « créé à l’aide du soleil et qui devrait rester comme tel… » selon le cri du chef Joseph, du clan des « Nez-Percés ». Il poursuivit, dans son monologue aux éléments de la terre, puisque le blanc refusait de l’écouter que « le pays était fait sans lignes de démarcation et que ce n’était pas le rôle de l’homme de le diviser ». Prophétiquement il terminait : « La terre et moi ne formons qu’un esprit …Je réclame le droit de vivre sur ma terre et vous accorde le privilège de vivre sur la vôtre! ». Avec la vaillance des hommes épris de liberté qui n’ont pas peur de mourir, les tribus indiennes se rassemblèrent pour faire front commun contre l’envahisseur européen. Chef Joseph lui-même mena ses braves à la bataille contre l’armée du général Nelson A. Miles et après quatre jours de violents combats à Bears Paw, les Nez-Percés se rendirent et furent déportés à plus de deux mille kilomètres de leur sanctuaire, dans l’Etat de l’Oklahoma. Chief Joseph lança, avant d’être vaincu, ces mots pathétiques : » Ecoutez-moi, mes chefs, je suis fatigué. Mon cœur est malade et triste! De l’endroit où se lève le soleil, je ne veux plus me battre! » Et il mourut le cœur brisé. Pourtant ce fut dans l’état du Montana que le blanc souffrit sa plus grande infamie face aux indiens. Après la découverte de filons d’or dans les collines, survint la ruée de milliers de mineurs. Sans respect pour le traité de Laramie qui garantissait à la tribu Sioux le privilège d’être les seuls hommes à occuper le vaste territoire des Badlands qui couvrait le Dakota du Nord et la partie Est du Montana, ils s’élancèrent dans leurs carioles couvertes vers les montagnes mythiques. Devant le danger, les tribus Sioux et Cheyenne s’allièrent. En juin 1876, les vestes bleues du septième régiment de cavalerie furent placées sous les ordres du lieutenant-colonel Georges Armstrong Custer, le Murat yankee de la Grande Armée américaine partie à la conquête de l’Ouest comme Joachim mena l’exploit vers l’Est, tous deux grands cavaliers intrépides, aimant les tenues extravagantes. Le héros livresque et ses soudards affrontèrent les guerriers indiens près de la rivière Little Big Horn. Le carnage fut effroyable: les soldats yankees devant la furie des attaques perdirent la tête. Il s’en suivit une situation de panique où de nombreux militaires préférèrent se suicider plutôt que de tomber vivants entre les mains de l’ennemi. Tous périrent y compris Custer. Les femmes et les enfants sioux et cheyennes parcoururent le champ de bataille, détroussant les cadavres et les mutilant pour les empêcher de ressusciter afin de les combattre à nouveau. Ils scalpèrent les têtes pour rapporter au camp les preuves de leur victoire. Custer garda sa magnifique chevelure blonde mais on lui creva les tympans pour lui interdire d’entendre dans sa vie suivante. Dernière bataille, dernière victoire. L’indien fut alors soumis, devant le nombre et la puissance de feu du blanc. L’hégémonie de l’européen exilé devint totale sur ce continent. L’Américain, vainqueur, avait reçu ses lettres de noblesse et acquis le droit indubitable de dominer. Même après un siècle d’intégration dans la fédération, un vent de liberté et de rébellion souffle toujours dans la région. A observer la carte des cinq états (Washington, Oregon, Idaho, Montana et Wyoming) qui forment l’extrémité nord-ouest des Etats-Unis, on constate que leur périmètre extérieur est presque un parfait rectangle. Comme le châssis d’un tableau, l’encadrement d’un miroir. L’image d’une telle création géométrique ne pouvait que refléter la logique d’un nouvel ordre où toute velléité de chaos avait été implacablement réprimée. La rigueur cartésienne était passée par là et la nature ainsi que l’homme n’avaient plus qu’à obéir aux lois établies par une poignée d’hommes politiques imprégnés des idées des philosophes et humanistes français, en particulier des « Encyclopédistes » qui influencèrent les révolutions française et américaine. L’improvisation saugrenue, l’anarchisme intempestif n’étaient plus admis au sein de la jeune démocratie. Toute démarche de l’esprit allait suivre à présent des trajectoires bien définies et fuir à jamais les méandres diaboliques de l’âme tourmentée qui menaient l’homme aux plus basses dépravations et aux plus viles actions. Après avoir dompté l’animal, tout en étant sur le point de l’annihiler, l’hominien évolué avait asservi son prochain, créant une société des plus inégalitaires. Il ne lui restait plus qu’à maîtriser la Nature pour métamorphoser la terre en paradis originel, en Arden-Eden, un parc hollywoodien ornithologique, en magnificence végétale, en forêt-portique, en rhapsodie organique, en greenwood anglais, en Disneyland avec tourniquets, en bref, retour à la genèse biblique. Maintenant place à la lumière, à l’intelligence selon les principes établis par la révolution française : liberté, égalité, fraternité. Une renaissance de l’homme jaillissait et l’homo sapiens sapiens –pourquoi deux fois sage alors qu’il ne l’est pas encore une fois ?- devenait l’homo democraticus. Mais dans l’élan enthousiaste de la nouvelle république, personne ne s’était aperçu de la contradiction flagrante entre les mots « Egalité » et « Liberté ». Il n’est rien de plus incompatible que ces deux termes. La liberté est source des plus grandes inégalités car elle diversifie les hommes et les pousse à développer leurs instincts, leurs talents et leurs fantaisies, selon leurs capacités mentales, physiques et intellectuelles. Apparaît alors l’évidence que les différences sociales, économiques, artistiques, politiques vont naître au plus haut degré des aptitudes variées de chacun. L’individualisme prônera sa place dans le collectif et ce seront les prémices de l’inéquation qui se traduira dans le précepte des régimes sous la forme du système de la hiérarchie. L’imposition de la norme, issue de l’hétérogénéité naturelle des êtres humains, aboutira aux sociétés telles qu’elles ont été conçues depuis que le premier hominidé infligea son ascendant sur son prochain. Le processus de l’inégalité était créé. Pour sanctionner l’évolution sociétale avec toutes ses absurdités, une mise en scène s’opéra : le Progrès et la Civilisation ne firent ainsi qu’empirer ce mécanisme et l’écart entre l’homme le plus pauvre et le patron le plus riche de la terre devenait intolérable. Il s’agissait alors de broder des axiomes religieux, métaphysiques, philosophiques, moraux, politiques et économiques sur ce schéma pour faire accepter à autrui, celui qui ne pouvait rien pour se dégager de sa pénible condition humaine, l’indéfectibilité de cette loi. A coups d’épée chez le guerrier, de plume chez l’écrivain, de knout chez le tyran, le fort, le fourbe, l’intelligent, l’ignoble, le cruel, chacun successivement édicta son catéchisme, ses saintes écritures aux plus faibles, dénommés sujets, esclaves, serfs, apôtres, ilotes, «Demeurant partout», valets, domestiques, ouvriers, citoyens selon le besoin des circonstances. Le consul se proclama césar : il avait à ses pieds la centurie avilie ; le chevalier se prononça roi puisqu’il était entouré d’une cour agenouillée ; le dictateur se couronna empereur lui-même parce que sur la parvis de la cathédrale s’agglutinaient les niais, les parias et les timorés, enfin l’enjôleur se fit élire président comme il n’avait devant son estrade que de crédules badauds ! Nul n’échappera à cette vérité indéniable : dés le jaillissement de l’enfant de sa poche de placenta à l’air libre, sa vie sera marquée du sceau de son environnement. Toute intervention législative, toute tentative moralisatrice, toute correction formaliste pour effacer autant que peut ces discordances sociales sont vouées inexorablement à l’échec. La déroute du communisme n’est due qu’au sursaut de la nature humaine devant cette imparable constatation. Et ceux parmi la foule des démunis de toute volonté, de toute imagination, de tout don, vont être laissés pour compte et abandonnés sur le chemin de la dite démocratie. C’est ainsi que les lois tendant à atténuer ces aberrantes iniquités vont en même temps paralyser l’ardeur de ceux nantis d’un potentiel exceptionnel. L’égalité ne peut se forger que dans la contrainte. L’égalité n’existera que dans un état policier, un camp de concentration, une prison, un mouroir, jamais dans une démocratie. Enfin l’égalité ne peut entraîner que la misère et l’inféodation. Les Etats-Unis s’approchent le plus de l’idée de démocratie moderne, puisque les gouvernants préconisent l’idée de l’inégalité dans la réussite. Paul de Rousiers dans sa « vie américaine » reconnaît que tout Américain veut « tenter sa chance » – « try his luck »- et s’élabore alors un dogme où les » fittest », c’est-à-dire les plus aptes à tirer profit des ressources de leur intelligence ou de leur nature, seront les plus puissants et les mieux récompensés. Pourtant l’observateur le plus pointu de l’évolution de la jeune nation, Alexis de Tocqueville, avait déjà lancé un avertissement dans son traité sur « la démocratie en Amérique »: « Si, à la place de toutes les puissances diverses qui gênaient ou retardaient outre mesure l’essor de la raison individuelle, les peuples démocratiques substituaient le pouvoir absolu d’une majorité, le mal n’aurait fait que changer de caractère. Les hommes n’auraient point trouvé le moyen de vivre indépendants; ils auraient seulement découvert, chose difficile, une nouvelle physionomie de la servitude. Il y a là, je ne saurais trop le redire, de quoi faire réfléchir profondément ceux qui voient dans la liberté de l’intelligence une chose sainte, et qui ne haïssent point seulement le despote, mais le despotisme. Pour moi, quand je sens la main du pouvoir qui s’appesantit sur mon front, il m’importe peu de savoir qui m’opprime, et je ne me suis pas mieux disposé à passer ma tête dans le joug, parce qu’un million de bras me le présentent ».

A observer la carte des cinq états (Washington, Oregon, Idaho, Montana et Wyoming) qui forment l’extrémité nord-ouest des Etats-Unis, on constate que leur périmètre extérieur est presque un parfait rectangle. Comme le châssis d’un tableau, l’encadrement d’un miroir. L’image d’une telle création géométrique ne pouvait que refléter la logique d’un nouvel ordre où toute velléité de chaos avait été implacablement réprimée. La rigueur cartésienne était passée par là et la nature ainsi que l’homme n’avaient plus qu’à obéir aux lois établies par une poignée d’hommes politiques imprégnés des idées des philosophes et humanistes français, en particulier des « Encyclopédistes » qui influencèrent les révolutions française et américaine. L’improvisation saugrenue, l’anarchisme intempestif n’étaient plus admis au sein de la jeune démocratie. Toute démarche de l’esprit allait suivre à présent des trajectoires bien définies et fuir à jamais les méandres diaboliques de l’âme tourmentée qui menaient l’homme aux plus basses dépravations et aux plus viles actions. Après avoir dompté l’animal, tout en étant sur le point de l’annihiler, l’hominien évolué avait asservi son prochain, créant une société des plus inégalitaires. Il ne lui restait plus qu’à maîtriser la Nature pour métamorphoser la terre en paradis originel, en Arden-Eden, un parc hollywoodien ornithologique, en magnificence végétale, en forêt-portique, en rhapsodie organique, en greenwood anglais, en Disneyland avec tourniquets, en bref, retour à la genèse biblique. Maintenant place à la lumière, à l’intelligence selon les principes établis par la révolution française : liberté, égalité, fraternité. Une renaissance de l’homme jaillissait et l’homo sapiens sapiens –pourquoi deux fois sage alors qu’il ne l’est pas encore une fois ?- devenait l’homo democraticus. Mais dans l’élan enthousiaste de la nouvelle république, personne ne s’était aperçu de la contradiction flagrante entre les mots « Egalité » et « Liberté ». Il n’est rien de plus incompatible que ces deux termes. La liberté est source des plus grandes inégalités car elle diversifie les hommes et les pousse à développer leurs instincts, leurs talents et leurs fantaisies, selon leurs capacités mentales, physiques et intellectuelles. Apparaît alors l’évidence que les différences sociales, économiques, artistiques, politiques vont naître au plus haut degré des aptitudes variées de chacun. L’individualisme prônera sa place dans le collectif et ce seront les prémices de l’inéquation qui se traduira dans le précepte des régimes sous la forme du système de la hiérarchie. L’imposition de la norme, issue de l’hétérogénéité naturelle des êtres humains, aboutira aux sociétés telles qu’elles ont été conçues depuis que le premier hominidé infligea son ascendant sur son prochain. Le processus de l’inégalité était créé. Pour sanctionner l’évolution sociétale avec toutes ses absurdités, une mise en scène s’opéra : le Progrès et la Civilisation ne firent ainsi qu’empirer ce mécanisme et l’écart entre l’homme le plus pauvre et le patron le plus riche de la terre devenait intolérable. Il s’agissait alors de broder des axiomes religieux, métaphysiques, philosophiques, moraux, politiques et économiques sur ce schéma pour faire accepter à autrui, celui qui ne pouvait rien pour se dégager de sa pénible condition humaine, l’indéfectibilité de cette loi. A coups d’épée chez le guerrier, de plume chez l’écrivain, de knout chez le tyran, le fort, le fourbe, l’intelligent, l’ignoble, le cruel, chacun successivement édicta son catéchisme, ses saintes écritures aux plus faibles, dénommés sujets, esclaves, serfs, apôtres, ilotes, «Demeurant partout», valets, domestiques, ouvriers, citoyens selon le besoin des circonstances. Le consul se proclama césar : il avait à ses pieds la centurie avilie ; le chevalier se prononça roi puisqu’il était entouré d’une cour agenouillée ; le dictateur se couronna empereur lui-même parce que sur la parvis de la cathédrale s’agglutinaient les niais, les parias et les timorés, enfin l’enjôleur se fit élire président comme il n’avait devant son estrade que de crédules badauds ! Nul n’échappera à cette vérité indéniable : dés le jaillissement de l’enfant de sa poche de placenta à l’air libre, sa vie sera marquée du sceau de son environnement. Toute intervention législative, toute tentative moralisatrice, toute correction formaliste pour effacer autant que peut ces discordances sociales sont vouées inexorablement à l’échec. La déroute du communisme n’est due qu’au sursaut de la nature humaine devant cette imparable constatation. Et ceux parmi la foule des démunis de toute volonté, de toute imagination, de tout don, vont être laissés pour compte et abandonnés sur le chemin de la dite démocratie. C’est ainsi que les lois tendant à atténuer ces aberrantes iniquités vont en même temps paralyser l’ardeur de ceux nantis d’un potentiel exceptionnel. L’égalité ne peut se forger que dans la contrainte. L’égalité n’existera que dans un état policier, un camp de concentration, une prison, un mouroir, jamais dans une démocratie. Enfin l’égalité ne peut entraîner que la misère et l’inféodation. Les Etats-Unis s’approchent le plus de l’idée de démocratie moderne, puisque les gouvernants préconisent l’idée de l’inégalité dans la réussite. Paul de Rousiers dans sa « vie américaine » reconnaît que tout Américain veut « tenter sa chance » – « try his luck »- et s’élabore alors un dogme où les » fittest », c’est-à-dire les plus aptes à tirer profit des ressources de leur intelligence ou de leur nature, seront les plus puissants et les mieux récompensés. Pourtant l’observateur le plus pointu de l’évolution de la jeune nation, Alexis de Tocqueville, avait déjà lancé un avertissement dans son traité sur « la démocratie en Amérique »: « Si, à la place de toutes les puissances diverses qui gênaient ou retardaient outre mesure l’essor de la raison individuelle, les peuples démocratiques substituaient le pouvoir absolu d’une majorité, le mal n’aurait fait que changer de caractère. Les hommes n’auraient point trouvé le moyen de vivre indépendants; ils auraient seulement découvert, chose difficile, une nouvelle physionomie de la servitude. Il y a là, je ne saurais trop le redire, de quoi faire réfléchir profondément ceux qui voient dans la liberté de l’intelligence une chose sainte, et qui ne haïssent point seulement le despote, mais le despotisme. Pour moi, quand je sens la main du pouvoir qui s’appesantit sur mon front, il m’importe peu de savoir qui m’opprime, et je ne me suis pas mieux disposé à passer ma tête dans le joug, parce qu’un million de bras me le présentent ».

USA Decouverte Votre guide de voyage aux Etats-Unis

USA Decouverte Votre guide de voyage aux Etats-Unis