Né le 27 mai 1794, Cornelius est le quatrième enfant de Phobe et Cornelius Van Der Bilt, Hollandais établis depuis 1650 dans la colonie hollandaise de « New Netherlands », au bord de l’océan près d’un petit village de pêcheurs, dans l’Etat de New York. Ses parents vivent dans une cahute construite de planches et de recyclages sur l’ile qui occupe le centre du port de New York : Staten Island.

Né le 27 mai 1794, Cornelius est le quatrième enfant de Phobe et Cornelius Van Der Bilt, Hollandais établis depuis 1650 dans la colonie hollandaise de « New Netherlands », au bord de l’océan près d’un petit village de pêcheurs, dans l’Etat de New York. Ses parents vivent dans une cahute construite de planches et de recyclages sur l’ile qui occupe le centre du port de New York : Staten Island.

Par André Girod

Avec la Révolution Française, un pan de la société connut son déclin : la noblesse. Décriée, vilipendée, condamnée, elle s’était dispersée et avait perdu une partie considérable de son patrimoine. Ce ne furent pas les quelques efforts de restauration au début du 19e siècle qui redorèrent son blason.

Avec la Révolution Française, un pan de la société connut son déclin : la noblesse. Décriée, vilipendée, condamnée, elle s’était dispersée et avait perdu une partie considérable de son patrimoine. Ce ne furent pas les quelques efforts de restauration au début du 19e siècle qui redorèrent son blason.

La noblesse avait connu son temps de gloire et commençait sa descente aux enfers. La royauté disparut en 1848 et naquit une nouvelle société qui vit d’extraordinaires changements. Et ceci en Europe où les républiques virent le jour et les anciennes monarchies autoritaires devinrent plus folkloriques et incitatrices de tourisme plutôt qu’initiatrices de lois ou de richesse.A ajouter à ces transformations politiques sans précédent, l’apparition d’une autre révolution : technique, innovatrice et terriblement efficace : la révolution industrielle.

Les descendants de cette noblesse décimée, ruinée et devenue pathétique auraient pu sauter sur cette opportunité pour renflouer les caisses vides de leurs familles. Ils étaient curieux, éduqués, audacieux souvent dans leurs dérives et avaient donc les qualités de s’imprégner de cette nouvelle évolution. Mais leur statut, reste de l’ancien régime, les empêcha de profiter de ces formidables opportunités. Le commerce et l’industrie leur apparaissaient comme des activités indignes de leur niveau social. Alors cette porte ouverte vers de nouvelles richesses ne s’ouvrit que pour les roturiers et les mécréants.

Par contre de l’autre côté de l’Atlantique, se construisait un nouveau pays hostile à tout ce qui venait de la vieille Europe : pas de titres de noblesse, égalité de chances pour tous et conquête d’un monde vierge ( à part les Indiens) de toute population donc accessible aux nouveaux immigrants. Ceux qui partirent à la conquête du nouveau continent étaient des hommes de peu d’éducation mais motivés par des envies féroces de faire fortune.

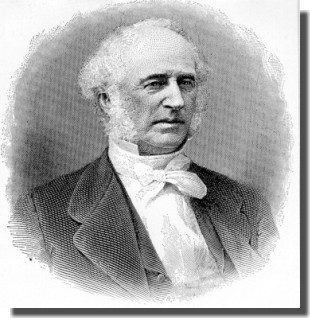

L’un d’eux et ce fut le plus terrible de tous, s’appelait Cornelius Vanderbilt. Parler de lui aux Etats-Unis c’est presque parler de Louis XIV en France. Une légende qui commença très tôt lorsqu’il n’avait pas encore trente ans. Son parcours correspond exactement à ce que l’Amérique offrait au 19e siècle lorsqu’elle s’ouvrit à une forte immigration : pauvres gens qui fuyaient la famine, la pauvreté, les persécutions, la pétrification de la société européenne, caractères qui subsistent encore de nos jours en Europe par rapport aux Etats-Unis. D’un côté, la recherche du bonheur, la prise de risques et l’ouverture à la nouveauté et de l’autre la recherche de la garantie, la lutte pour les acquis sociaux et l’enracinement dans la tradition. Aux yeux même des Américains, l’exemple de ce qui était possible en Amérique vient de Cornelius Vanderbilt.

Né le 27 mai 1794 ( cinq ans après la prise de la Bastille), Cornelius (appelé Cornele par sa famille pour le distinguer de son père Cornelius) est le quatrième enfant de Phobe et Cornelius Van Der Bilt, Hollandais établis depuis 1650 dans la colonie hollandaise de « New Netherlands« , au bord de l’océan près d’un petit village de pêcheurs, dans l’Etat de New York. Ses parents vivent dans une cahute construite de planches et de recyclages sur l’ile qui occupe le centre du port de New York : Staten Island, cette même île qui deviendra la porte d’entrée de millions d’immigrants. A l’époque, elle était occupée par des paysans qui trouvaient tout juste dans leur labeur de quoi nourrir leur nombreuse progéniture. Il fallait travailler dur pour cultiver des légumes qui servaient à nourrir les leurs et avec le surplus, gagner quelques misérables piécettes sur le port de New York.

Oh il ne faut pas imaginer le port de New York comme il est connu maintenant. En 1794, la population ne dépassait pas 34 000 habitants, ce qui en faisait la deuxième ville des Etats-Unis après Philadelphia, 54 000 habitants. Mais Cornelius père était rude au travail et avait un instinct de commerçant assez développé. Il acheta un bateau appelé « periauger » pour faire la navette avec ses produits entre Staten Island et les quais de New York. Dés son plus jeune âge, le fils Cornelius apprit à manœuvrer ce difficile bateau et sa réputation ne fut plus à faire à seize ans : il traversait sans problèmes par tous les temps. Il avait pris une place importante dans la famille surtout depuis la mort du frère aîné à 13 ans. Ce jeune homme grand pour son temps (1 mètre 90), et fort, n’hésitait pas à jouer des poings contre ses concurrents quand il se sentait berné. Comme tous les Hollandais venus s’installer dans la région, les Van Der Bilt étaient « travailleurs, frugaux et tranquilles » d’après un contemporain. Mais « ils avaient horreur des dettes, n’aimait pas les lois ni le gouvernement. » Ils avaient quitté les régimes tyranniques de l’Europe pour ne pas se retrouver hantés par un autre régime autoritaire. Pourtant ils restent « ambitieux, inventifs, pragmatiques et durs en affaires« .

Oh il ne faut pas imaginer le port de New York comme il est connu maintenant. En 1794, la population ne dépassait pas 34 000 habitants, ce qui en faisait la deuxième ville des Etats-Unis après Philadelphia, 54 000 habitants. Mais Cornelius père était rude au travail et avait un instinct de commerçant assez développé. Il acheta un bateau appelé « periauger » pour faire la navette avec ses produits entre Staten Island et les quais de New York. Dés son plus jeune âge, le fils Cornelius apprit à manœuvrer ce difficile bateau et sa réputation ne fut plus à faire à seize ans : il traversait sans problèmes par tous les temps. Il avait pris une place importante dans la famille surtout depuis la mort du frère aîné à 13 ans. Ce jeune homme grand pour son temps (1 mètre 90), et fort, n’hésitait pas à jouer des poings contre ses concurrents quand il se sentait berné. Comme tous les Hollandais venus s’installer dans la région, les Van Der Bilt étaient « travailleurs, frugaux et tranquilles » d’après un contemporain. Mais « ils avaient horreur des dettes, n’aimait pas les lois ni le gouvernement. » Ils avaient quitté les régimes tyranniques de l’Europe pour ne pas se retrouver hantés par un autre régime autoritaire. Pourtant ils restent « ambitieux, inventifs, pragmatiques et durs en affaires« .

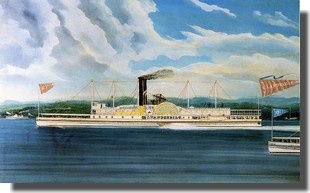

Ce furent de l’avis de tous ceux qui fréquentèrent Cornelius Vanderbilt les traits principaux de son caractère. D’après un Français exilé aux Etats-Unis après la Révolution, le Duc de la Rochefoucauld-Liancourt, l’Américain est poussé « par le désir de s’enrichir. » Il possède une « ardeur incommensurable d’entreprendre » et l’Amérique deviendra incontestablement la rivale de l’Europe. Ceci écrit en 1790. Cornelius lui donnera très vite raison. Les conditions géopolitiques sont sources d’opportunités que peu peuvent saisir. Et la guerre entre la France et l’Angleterre sous Napoléon donna l’occasion à Vanderbilt d’affirmer ses ambitions. En 1814 et 1815, à la chute de l’ « ogre corse« , le commerce, paralysé par le blocus de l’Angleterre contre l’Europe, va reprendre avec encore plus d’intensité. Cornelius est là avec ses bateaux et surtout, ce qu’il avait considéré comme une innovation extraordinaire, ses bateaux à vapeur (steamships). Il sent que l’énergie fournie par la vapeur va modifier toutes les données du transport maritime. Alors il plonge, tête baissée, dans l’étude de cette nouvelle technique. Il expérimente sur de courts trajets : Staten Island et New York et fonde sa première compagnie : « Staten Island Ferry Company » qui assure la traversée entre cette île et la ville. Très vite il constate que ses principes peuvent s’appliquer sur d’autres lignes entre Albany, la capitale, et New York, le port, le long de la rivière Hudson. Ces principes sont simples et il les conservera toute sa vie : efficacité, rapidité, sécurité et surtout, prix défiant toute concurrence.

Vanderbilt acceptait la compétition et même la souhaitait car la guerre des prix était le seul moyen de démocratiser les transports. Avant lui, les lignes étaient décernées par les politiciens du coin sous forme de monopoles comme ce fut longtemps le cas en France où la SNCF, compagnie d’état, était la seule agrémentée dans le transport des voyageurs et marchandises sur rails. Or Vanderbilt décida de s’attaquer à ces franchises qui ne jouaient pas leur rôle : horaires fantaisistes, passages gratuits distribués aux amis et acolytes, ce qui rendait tout billet onéreux pour ceux qui les payaient.

Dans un fameux procès entre son mentor Thomas Gibbons qui l’avait pris sous son aile ( Vanderbilt avait alors 30 ans) et Aaron Ogden, homme d’affaires, propriétaire de ligne de transport maritime, devenu gouverneur de l’Etat de New Jersey, s’inscrivit la ligne de conduite de l’économie américaine et déclencha l’explosion des initiatives de l’entreprise libre américaine. La ville de New York avait donné le monopole d’utilisation de son port à une vieille famille plus ou moins aristocrate : les Livingstone dont Chancellor était le patriarche. Alors tout navire qui abordait le port de New York était alors saisi et confisqué, ce qui arriva à Gibbons. Ogden s’était entendu avec les Livingstone pour entrer dans leur compagnie et il accentua le monopole quand il devint gouverneur. La guerre devint ouverte et le litige porté devant les tribunaux qui déboutèrent alors Gibbons. Ce dernier porta son combat jusqu’à la Cour Suprême, encouragé par Vanderbilt qui avec sa petite compagnie voulait aussi briser le monopole. Le 2 mars 1824, le chef de la Cour Suprême, le Juge John Marshall, devant un parterre bondé de journalistes, lut la sentence : Il mettait fin au monopole des Livingstone et en réalité à TOUS les MONOPOLES de l’époque. C’était une ouverture incroyable vers la concurrence. Marshall n’avait fait que suivre l ‘idéologie économique d’Andrew Jackson qui se résume en une expression ( en français !) : « Laisser-faire« . Elle deviendra le cœur , le moteur de l’économie américaine et est encore très active de nos jours. Plus d’un siècle après le jugement, l’historien Charles Warren déclare que ce verdict fut « l’émancipation du commerce américain ! »

Dans un fameux procès entre son mentor Thomas Gibbons qui l’avait pris sous son aile ( Vanderbilt avait alors 30 ans) et Aaron Ogden, homme d’affaires, propriétaire de ligne de transport maritime, devenu gouverneur de l’Etat de New Jersey, s’inscrivit la ligne de conduite de l’économie américaine et déclencha l’explosion des initiatives de l’entreprise libre américaine. La ville de New York avait donné le monopole d’utilisation de son port à une vieille famille plus ou moins aristocrate : les Livingstone dont Chancellor était le patriarche. Alors tout navire qui abordait le port de New York était alors saisi et confisqué, ce qui arriva à Gibbons. Ogden s’était entendu avec les Livingstone pour entrer dans leur compagnie et il accentua le monopole quand il devint gouverneur. La guerre devint ouverte et le litige porté devant les tribunaux qui déboutèrent alors Gibbons. Ce dernier porta son combat jusqu’à la Cour Suprême, encouragé par Vanderbilt qui avec sa petite compagnie voulait aussi briser le monopole. Le 2 mars 1824, le chef de la Cour Suprême, le Juge John Marshall, devant un parterre bondé de journalistes, lut la sentence : Il mettait fin au monopole des Livingstone et en réalité à TOUS les MONOPOLES de l’époque. C’était une ouverture incroyable vers la concurrence. Marshall n’avait fait que suivre l ‘idéologie économique d’Andrew Jackson qui se résume en une expression ( en français !) : « Laisser-faire« . Elle deviendra le cœur , le moteur de l’économie américaine et est encore très active de nos jours. Plus d’un siècle après le jugement, l’historien Charles Warren déclare que ce verdict fut « l’émancipation du commerce américain ! »

Les portes étaient grandes ouvertes pour tout entrepreneur qui voulait s’engouffrer dans cette liberté du commerce : seule la concurrence devait déterminer qui était le meilleur ! Et Vanderbilt, l’homme derrière ce résultat, profita grandement du jugement. Ses lignes s’étendirent vers le nord le long de l’Hudson et devinrent la terreur des autres armateurs car Vanderbilt avait en plus de la loi avec lui, toutes les qualités requises pour réussir : implacable, travailleur, sans pitié, superbement intelligent malgré son manque d’éducation. Il avait quitté l’école à huit ans sachant à peine écrire et il en resta conscient, mais pas gêné, toute sa vie. Ses courriers, qu’il écrivait directement, étaient bourrés de faute d’orthographe et de syntaxe et mélangés de dialecte hollandais. C’est pour cette raison qu’il développa un style court, direct, sans fioritures. Tout le monde, dans ces messages, comprenait ce que voulait Vanderbilt. Ceux qui voulaient ignorer ses demandes étaient impitoyablement écrasés. Lorsqu’il établissait une nouvelle ligne, comme celle qui, passant par le Costa-Rica, après la découverte de l’or en Californie, reliait New York à San Francisco, il n’hésitait pas à pulvériser la concurrence. Et pour obtenir ce résultat, il avait des armes terribles : il construisait des bateaux plus puissants, plus rapides, plus confortables et il cassait les prix. Il en coûtait 3 dollars pour aller de New York à Albany avant Vanderbilt mais lui offrit le voyage pour UN dollar. Ses concurrents, endettés jusqu’au cou, suivaient difficilement puis lâchaient prise en déclarant faillite. Alors Vanderbilt offrait d’acheter à un vil prix les parts de la compagnie, agrandissant pour pas cher sa flotte de bateaux. Car Vanderbilt avait tout de suite compris comment marchait le commerce : éviter l’endettement, donner un service impeccable à un tarif raisonnable.

Tout au long de sa vie, il refusa de dépendre des banques et grâce à la réussite de ses lignes maritimes commença à accumuler d’énormes économies, un trésor de guerre, tous les bénéfices qu’il investissait dans des nouveaux navires et de nouvelles lignes. Il écrivit lui-même, le 17 septembre 1873, le mystère de sa réussite : « When I have some money, I buy railroad stock or something else, but I don’t buy on credit. I pay for what I get. People who live too much on credit generally get brought up with a round turn in the long run. The Wall street averages ruin many a man there ! » ( Quand j’ai de l’argent j’achète des actions de chemins de fer ou autre chose, mais je n’achète jamais à crédit. Je paie pour ce que j’achète. Ceux qui vivent à crédit généralement chutent lorsqu’il y a un virage à long terme. Wall street en moyenne ruine beaucoup d’hommes ! » Vanderbilt n’acheta jamais à crédit et lorsqu’éclata la fameuse crise financière et économique de 1873, semblable à celle de 2008, il fut le seul debout à non pas perdre mais augmenter sa fortune en achetant les actions des entreprises qui plongeaient dans la faillite. Dommage que l’on ait plus de Vanderbilt !!

Dés 1840, Vanderbilt était considéré comme le meilleur marin, le meilleur gérant et le plus entrepreneur en matières maritimes. Il dominait de très loin tous ses concurrents et n’hésitait pas à prendre de très grands risques avec ses bateaux, ses équipages et surtout son argent, pour accroître ses parts de marché. En un mot Vanderbilt était devenu non seulement un homme d’affaires dont la compétence était reconnue de tous mais aussi une…. « Terreur » dans le monde des affaires. Même le président des Etats-Unis faisait appel à lui pour l’aider. Il faut bien comprendre ce qu’était le monde des affaires avant Vanderbilt. Il consistait en de multiples petites entreprises individuelles et les grandes entités n’existaient pas. Etre patron avec cinquante ouvriers était être considéré comme un homme d’influence. En 1848, ce qui devint connu sous le nom de « Corporation » ( en français grand groupe) n’existait pas. C’est une création de Vanderbilt : à 58 ans, il avait imaginé qu’il était possible de mettre entre les mains d’un homme toutes les manettes d’un énorme pan de l’économie : banque, transport, finances. Et il le fit pour lui-même et les membres de sa famille qu’il avait incorporés dans ses affaires.

Mais ce ne fut pas dans le transport maritime que Vanderbilt gagna sa colossale fortune mais dans les chemins de fer. Qui dit vapeur dit aussi machine à vapeur donc trains. Il s’y intéressa comme par hasard. Une compagnie de chemin de fer, « New York and Harlem Railroad » partait de New York vers le nord sur environ 160 kilomètres de voies. Elle était en grave difficulté financière. Alors par jeu Vanderbilt l’acheta à un modeste prix puis par défi décida de la réorganiser. Elle l’avait l’avantage d’être la seule ligne de chemin de fer à pénétrer à New York et devenait alors incontournable pour les passagers et marchandises pour atteindre le port. Vanderbilt comprit tout de suite sa valeur stratégique. Toutes les autres compagnies, petites, moyennes ou grandes devraient alors transiter par ses opérations. Et là il frappa fort. Ayant acquis la ligne, il avait effacé ses dettes. De plus il possédait un immense trésor de guerre. Soudain il se dégagea de ses compagnies maritimes qu’il vendit à prix fort puisqu’elles étaient considérées comme très profitables.

Mais ce ne fut pas dans le transport maritime que Vanderbilt gagna sa colossale fortune mais dans les chemins de fer. Qui dit vapeur dit aussi machine à vapeur donc trains. Il s’y intéressa comme par hasard. Une compagnie de chemin de fer, « New York and Harlem Railroad » partait de New York vers le nord sur environ 160 kilomètres de voies. Elle était en grave difficulté financière. Alors par jeu Vanderbilt l’acheta à un modeste prix puis par défi décida de la réorganiser. Elle l’avait l’avantage d’être la seule ligne de chemin de fer à pénétrer à New York et devenait alors incontournable pour les passagers et marchandises pour atteindre le port. Vanderbilt comprit tout de suite sa valeur stratégique. Toutes les autres compagnies, petites, moyennes ou grandes devraient alors transiter par ses opérations. Et là il frappa fort. Ayant acquis la ligne, il avait effacé ses dettes. De plus il possédait un immense trésor de guerre. Soudain il se dégagea de ses compagnies maritimes qu’il vendit à prix fort puisqu’elles étaient considérées comme très profitables.

Comme à son habitude, il réduisit les dépenses d’une façon draconienne. L’exemple suivant montre son efficacité. Sur chaque locomotive, étaient installées des décorations en cuivre qui embellissaient la machine. Elle ne servaient à rien sinon donner un certain prestige à l’engin. Vanderbilt ordonna de retirer de ses machines tout ce qui ne servait qu’à promouvoir l’ego du propriétaire. Sa morale religieuse prenait souvent le pas sur ses décisions. Alors on enleva ces cuivres inutiles ce qui faisait faire des économies : suppression de l’emploi de « brilleur de cuivre » et la vente du cuivre renflouait les caisses. Il supprima aussi les billets gratuits généreusement distribués par les anciens gérants aux politiciens, amis, connaissance et copains. Un jour Vanderbilt veut monter dans un train et il n’a pas de billet. Alors le préposé lui refuse l’entrée et l’envoie acheter un ticket. Ce jeune homme d’une vingtaine d’années sera immédiatement promu à un poste supérieur pour avoir appliqué les consignes à la lettre. Voilà qui était Vanderbilt.

Les diplômés ne l’intéressaient pas. Seules comptaient l’honnêteté, la fidélité, l’efficacité, qui restent encore de nos jours une des marques de l’entreprise américaine. Très vite, tenant la clé de l’ouverture vers New York, il acheta de nombreuses compagnies qui battaient de l’aile, les rattacha à la sienne et étendit son réseau jusqu’à Chicago.

Lorsqu’il abandonna ses compagnies maritimes, sa fortune était évaluée à 30 millions de dollars, somme déjà colossale à l’époque. Mais à sa mort, le 4 janvier 1877, elle avait dépassé les CENT millions de dollars. Comparée à celle des plus riches de notre époque ( Gates, Buffert), elle serait cinq fois plus élevée. Jamais un Américain n’avait accumulé une telle richesse pendant le cours de sa vie. Mais elle partit vite en fumée lorsque les héritiers, loin d’être aussi capables que le père, se disputèrent les dépouilles financières des sociétés Vanderbilt au cours d’un retentissant procès, le 12 novembre 1877. Le cadavre du père n’avait pas encore refroidi !! Telle est la légende de cet homme, presque illettré, parti de rien, qui par sa clairvoyance, son implacable logique et sa mystérieuse vision du monde réussit à établir dans l’Amérique moderne, un exemple pour ceux qui, par la suite, deviendront les rois de « quelque chose » : les Gould, Rockefeller, Kennedy, Morgan.

USA Decouverte Votre guide de voyage aux Etats-Unis

USA Decouverte Votre guide de voyage aux Etats-Unis